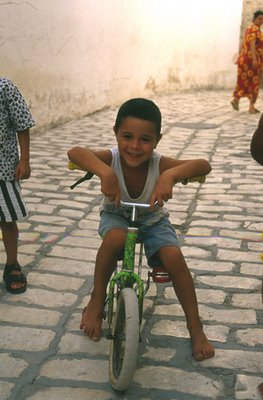

清真寺的母女

當我在聖城開羅安的大清真寺看到這對母女,做出拍照的請求時,她們絲毫沒有猶豫,愉悅接受我的邀請。

我有點訝異,因為對於阿拉伯婦女的輪廓,一直停留在保守傳統的刻板印象中。結過婚的婦女必須頭罩面紗,以免被丈夫以外的其他男子看見真面目,社會對於婦女也有極為嚴格的規範與束縛,甚至要拍照,也得經過丈夫的允許,否則極易引起紛爭。

雖然突尼西亞也是伊斯蘭國家,但女性的地位和男性基本上是平等的,市區電車司機也有女性駕駛員,在街頭也能看見穿細肩帶,身材火辣的妙齡女子。

但畢竟這是在莊嚴的清真寺中,母親依舊一身伊斯蘭長袍,但神情顯然少了拘束與緊張,而伊斯蘭新世代的女兒,則是花上衣搭配帥氣的牛仔褲,緊抿的嘴唇透露著堅毅與自我主張。